今回のテーマは「いまいちよくわからない僧帽筋痛症-基本的な病態と運動療法の効果-」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・僧帽筋上部の特徴を把握できる

・僧帽筋痛症について知れる

・運動療法の効果を患者に提示できる

・実践的に運動療法が行える

今回の記事は「僧帽筋痛症」についてです。

聞いたことない…

こんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか?聞き馴染みのない言葉でありますが、臨床の中においては経験していると思います。

その僧帽筋痛症に対してどのように運動療法を考えていくのか?この辺り共有できればと思います。

では始めていきます!

僧帽筋

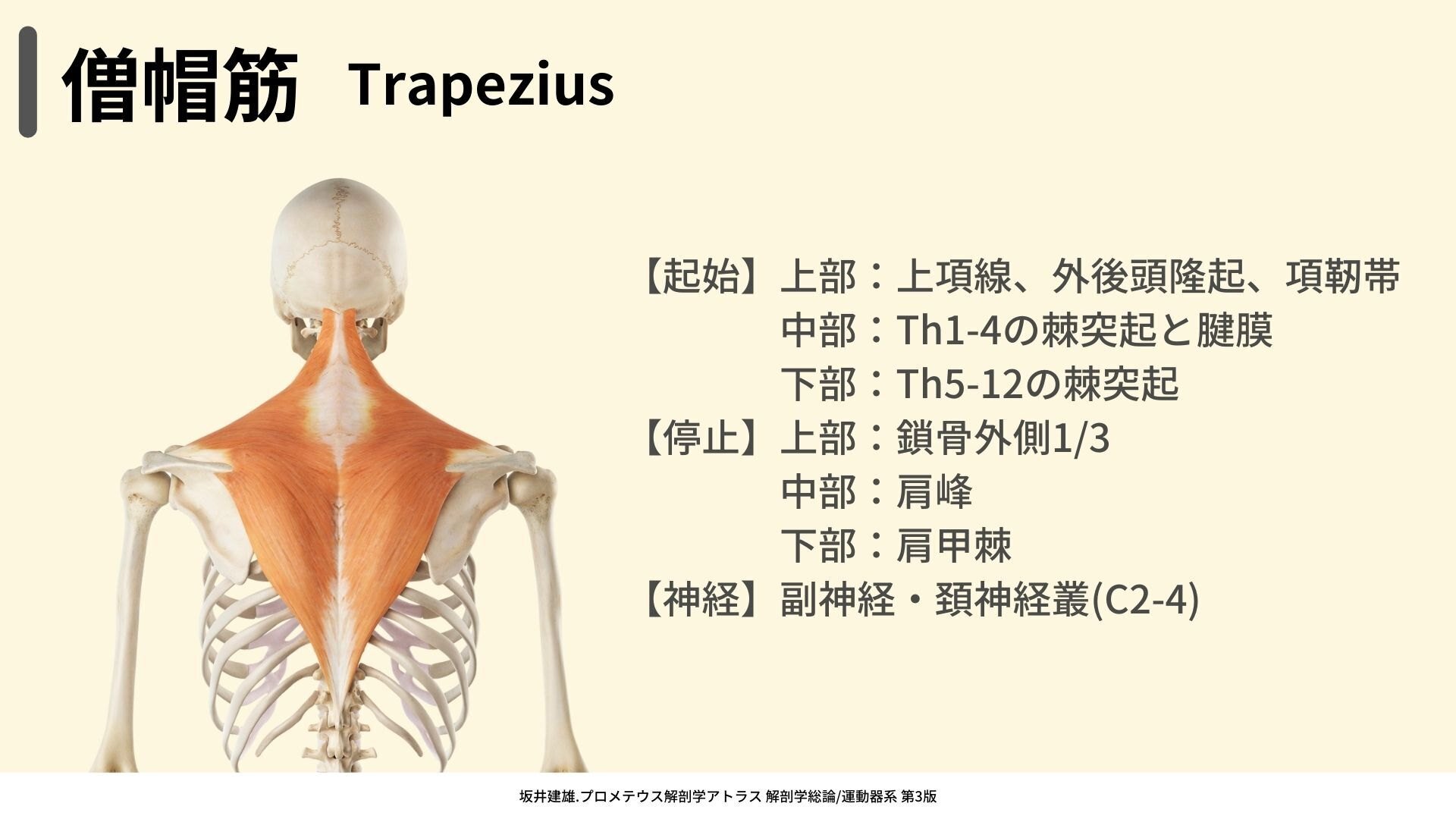

まず僧帽筋の解剖から復習していきましょう。

今回の僧帽筋痛症と関係がある部分としては僧帽筋上部線維になります。頭頸部から背部に走行している大きな筋肉になります。

僧帽筋は肩甲骨安定筋としても重要であり、挙上・内転などといったように多くの動きに関与します。

僧帽筋は3つの線維に分かれていて、上部・中部・下部と異なる機能を有しています。臨床的には上部線維は"悪影響"を生み出すイメージがあり、中部下部は"機能低下"しているケースが多いと思います。

僧帽筋上部の筋線維タイプ

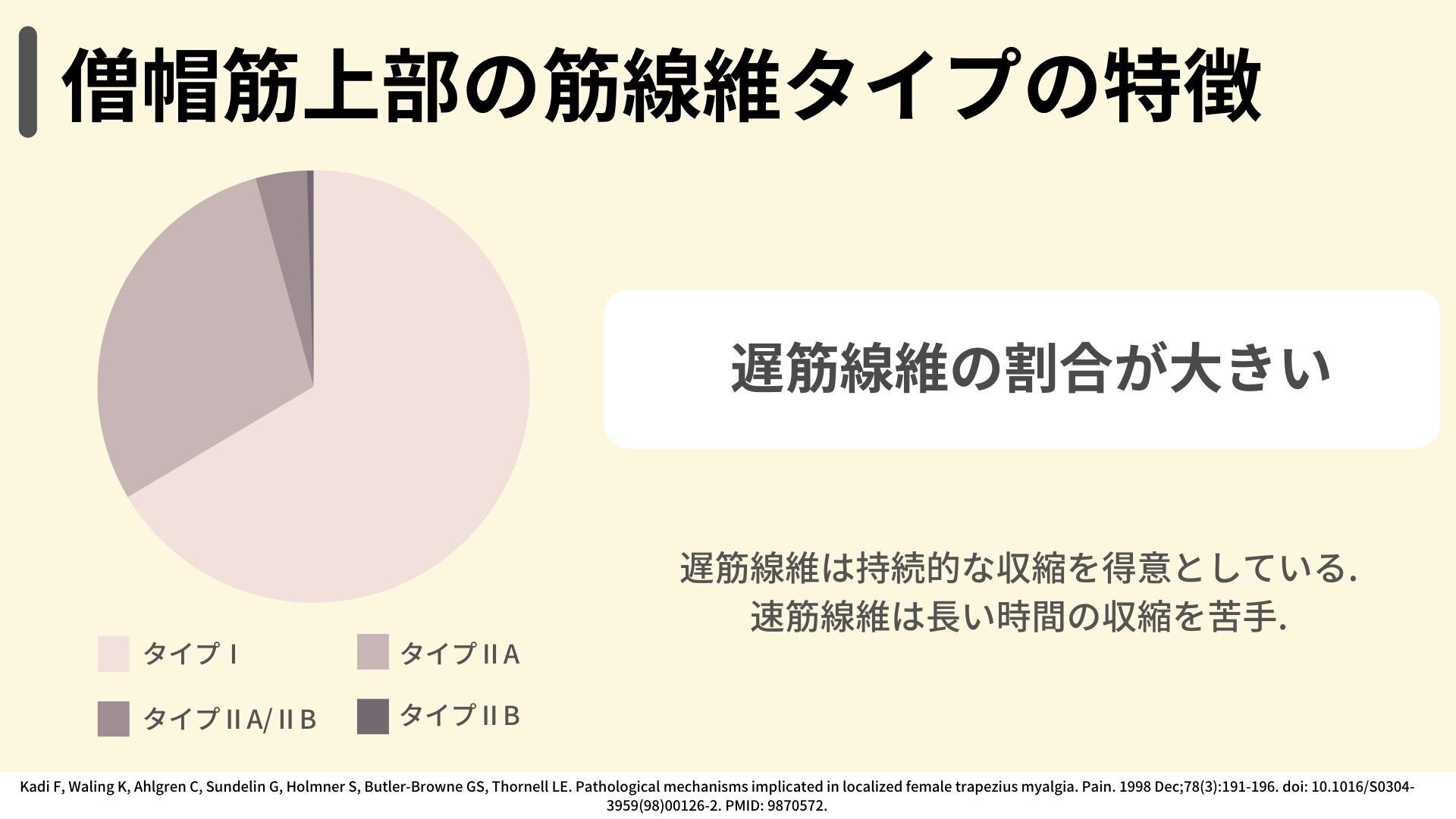

僧帽筋上部線維の筋線維タイプの特徴としては、遅筋線維(タイプⅠ)の割合が大きいとされています。

タイプⅠ :66%

タイプⅡA :29%

タイプⅡA/ⅡB :3.8%

タイプⅡB :0.5%

筋線維タイプの割合は報告するレビューによって異なる部分もありますが、大きな数字の変化はなく、タイプⅠの遅筋線維が豊富にあります。

遅筋線維の特徴としては、持続的な収縮と先行的な収縮を得意としています。この部分が次の紹介するTrapezius Myalgia(僧帽筋痛症)に関与していると思います。

Trapezius Myalgia(僧帽筋痛症)

ここからが僧帽筋痛症について共有していきます。この部分を確認してみると、頭にイメージが湧いてくると思います。

ここから先は会員限定になります。

無料体験に登録することで続きを読むことができます。