今回のテーマは「肩関節後方脱臼と前方脱臼の違い-違いを明確に理解する-」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・後方脱臼の障害について理解できる

・前方脱臼との違いが理解できる

今回のテーマは「肩関節後方脱臼」です。

肩関節脱臼といえば肩関節前方脱臼であると思います。とは言っても少ない確率ながら肩関節後方脱臼は生じることがあります。

しかし症例数が少ないこともあり、なかなか肩関節後方脱臼を学べる機会は少ないと思います。

ということで肩関節後方脱臼を紐解いていきます。

肩関節脱臼

肩関節脱臼は以下のように定義されています。

上腕骨頭が関節窩を乗り越えて逸脱してしまう

脱臼でも亜脱臼でも一度は骨頭が逸脱しており、その際の損傷も生じています。

理学療法士の場合は整復できるわけではないため、リハビリを行う際にどのような機序で脱臼をしたのかを問診で確認しておく必要があります。というのは外傷性で脱臼する場合と非外傷性で脱臼する場合に分かれます。

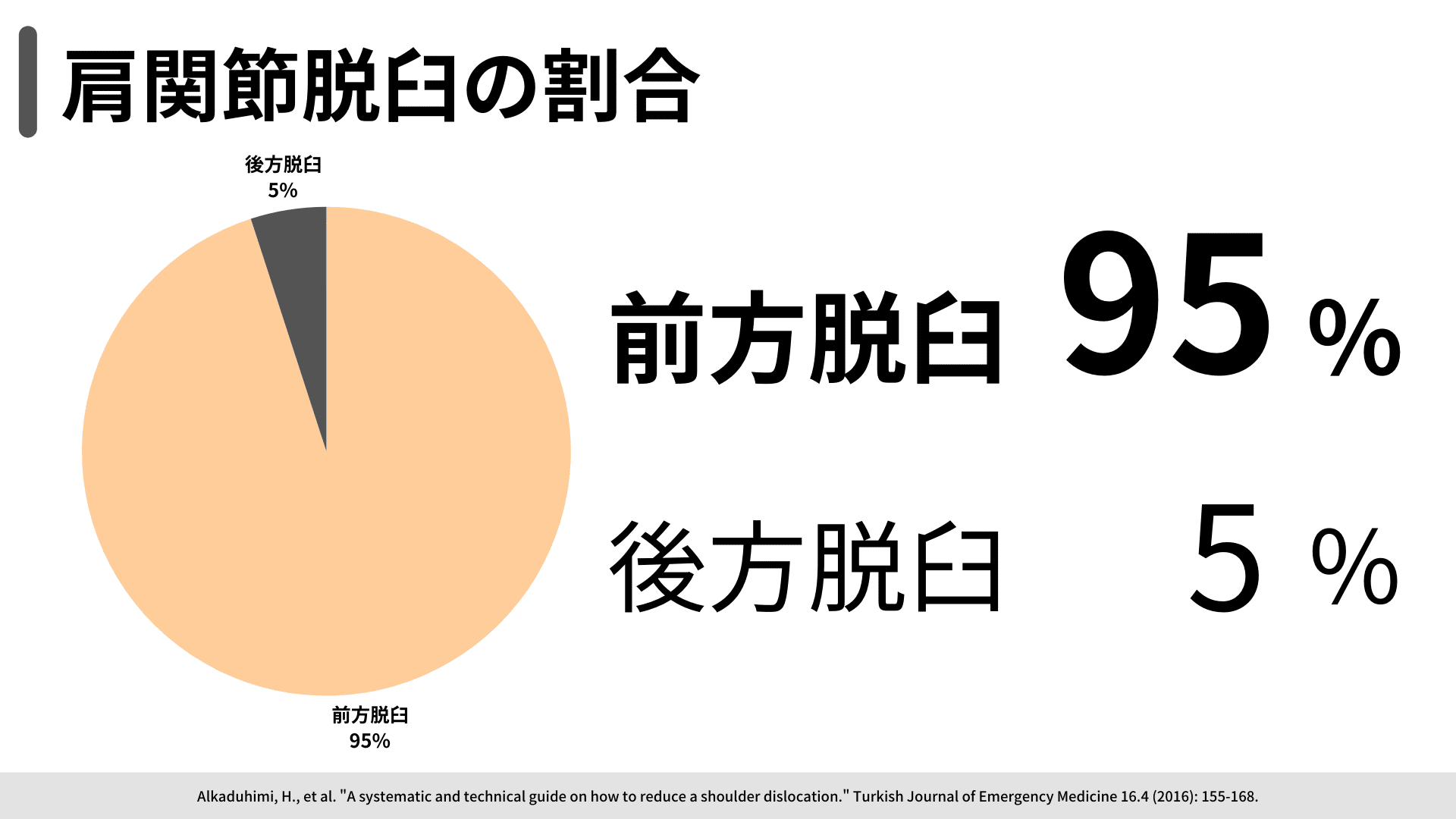

脱臼の割合

基本的には前方脱臼の方が圧倒的に多く、後方脱臼は稀なケースです。

前方脱臼のメカニズム

肩関節前方脱臼のメカニズムとしては、基本的には強制的な肩外転・伸展・外旋で生じるとされています。なぜ前方脱臼が多いのかというと多くの要因があります。

1つ目は肩関節前方組織の方が薄く、密度も少ないことが考えられます。肩関節後方組織には関節包や腱板のような軟部組織も多く存在します。そのために前方組織の支持性を補うように関節上腕靭帯が存在します。それでも脱臼してしまう時は脱臼してしまいます。

2つ目は肩関節可動域の影響です。可動域のトータルアークとしては、屈曲方向が広く、前方に動かすことを得意としています。反対に後方に動かすことは苦手であり、肩関節伸展・水平外転・外旋という動き自体はなかなか可動域範囲が広くはないです。そのため可動域以上の範囲を動かそうとすると上腕骨頭が脱臼方向に誘導されてしまいます。

2nd外旋位の姿勢は特にオーバーヘッドスポーツに多く、投球動作やラケット競技のサーブなどが多いです。一度脱臼してしまうと2nd外旋位の姿勢をとると「もう一度脱臼してしまうのでは?」という不安感が生じる事があります。

その時には不安感を解消できるように運動療法などを進めていく必要があります。

ここから先は会員限定になります。

無料体験に登録することで続きを読むことができます。