腰痛治療にデッドリフトってどうなの?科学的エビデンスから考える新しい選択肢

皆さん、腰痛の患者さん、特に機械的な腰痛(MLBP)の方って本当に多いですよね。理学療法士として、日々向き合っている課題だと思います。 その治療法として色々な運動療法がありますけど、最近「デッドリフト」みたいな高負荷のトレーニングをリハビリに取り入れるっていう話、聞いたことありますか? デッドリフトって、脊柱起立筋群をものすごく活動させることが知られていますよね 。だから、腰痛患者さんによく見られる多裂筋の機能不全とか、体幹の持久力低下に対して、かなり有効なアプローチになる可能性があるんです。

でも、「高負荷だし、腰痛の患者さんにやらせるのはちょっと怖いな…」って思うのが正直なところじゃないでしょうか。自分も最初はそう思っていました。ただ重いものを持ち上げればいいってもんじゃないですよね。何より大事なのは「どう動かすか」、つまりモーターコントロールです。 そこで今回は、2021年に学術誌に掲載された論文(Critically Appraised Topic)をベースに、デッドリフトを含む運動プログラムが腰痛にどう影響するのか、今の科学的エビデンスを整理して、僕がいつも重視しているモーターコントロールの視点も交えながら、臨床でどう活かせるかをお話ししていこうと思います!

エビデンスのまとめ:結局、デッドリフトは腰痛に効くんですか?

まず結論からいきましょう。この論文では、いくつかの研究をまとめた結果、こう結論付けています。

【主な結論】

デッドリフトを含む運動プログラムは、腰痛患者さんの「痛み」と「機能」の両方を改善させる、臨床的に有効な選択肢です 。

エビデンスのレベルとしては「B」と評価されています。

これは、「最高レベル!」っていうわけではないですけど、デッドリフトの有効性を示す、ある程度の科学的な根拠があるってことですね。

具体的に見ていくと、Welchさんたちの研究では、16週間のデッドリフトを含むフリーウェイトトレーニングで、痛みが72%も改善したり、機能障害(Oswestry Disability Index)が76%改善したりと、素晴らしい結果が報告されています 。さらに、腰の筋肉の脂肪の付き方が減って、腰の持久力が18%もアップしたっていう、筋肉レベルでの良い変化も確認されてるんですよ!

これって、デッドリフトが単に痛みを抑えるだけじゃなくて、腰の機能そのものを根本的に改善してくれる可能性を示唆していますよね。

高負荷 vs 低負荷:デッドリフトとモーターコントロール、どっちがいいの?

じゃあ、「デッドリフトが最強の治療法なのか?」っていうと、実はそう単純な話でもないんです。ここが臨床の面白いところですよね。

Aasaさんたちが行った研究で、デッドリフトみたいな高負荷トレーニング(HLL群)と、モーターコントロールを中心とした低負荷のエクササイズ(LLM群)を比較したものがあります。

その結果、1年後にどうなったかというと…

-

痛みの強さ:両方のグループで改善したけど、グループ間に大きな差はなかったです 。

-

機能の改善:患者さん自身が感じる「〇〇がしやすくなった」みたいな具体的な機能(PSFS)については、低負荷のモーターコントロール(LLM群)の方が、デッドリフト群よりも有意に改善していました 。

この結果から何が言えるかというと、痛みを減らすっていう点では、デッドリフトが他の運動より特別優れているわけではないということです。むしろ、「靴下が履きやすくなった」とか、そういう患者さん個別の機能改善を狙うなら、低負荷のモーターコントロールアプローチの方が有利かもしれない、ということですね。

これ、すごく示唆に富んでますよね。要するに、痛みを取るだけならどちらでもいいかもしれないけど、日常生活の動きそのものを良くするためには、まず土台となるモーターコントロール、つまり「正しい動かし方」を再学習させることがめちゃくちゃ大事だっていうことです。多くの腰痛患者さんは、痛みを避けるために不自然な動きが癖づいてしまっていますからね(負の運動学習)。

だから僕たちセラピストは、画一的に「腰痛にはデッドリフト!」と処方するんじゃなくて、患者さんのゴールやニーズに合わせて、低負荷のエクササイズと高負荷のトレーニングを使い分けたり、組み合わせたりする臨床判断がめちゃくちゃ重要になってきます。

じゃあ、どんな患者さんにデッドリフトは特に有効なの?

全ての腰痛患者さんにデッドリフトが合うわけじゃないのは、もうお分かりですよね。じゃあ、どんな患者さんならデッドリフトの効果を最大限に引き出せるんでしょうか?

これについても、先ほどのAasaさんたちの研究データを二次分析したBerglundさんたちの研究が、すごく重要なヒントをくれています。

デッドリフトで良い結果が出た患者さんを分析したところ、こんな特徴があったんです。

-

もともとの痛みがそこまで強くない人(VASで60mm未満)

-

もともとの腰背部の筋持久力が高い人(あの、うつ伏せで体幹をキープするBiering-Sorensenテストの成績が良い人)

-

もともとの機能障害の程度が低い人

特に、Biering-Sorensenテストで60秒以上キープできるっていうのが、一番強力な成功予測因子でした。

僕の考えでは、この筋持久力ももちろん大事ですけど、その前に「腰を安定させたまま股関節を動かせるか」という、基本的なモーターコントロール能力を評価するべきだと思います。例えば、四つ這いでのロックバック動作などで、腰が丸まったり反ったりせずに股関節を曲げられるか、みたいなところですね 。この基本的な分離運動ができていないのに、いきなり高負荷のデッドリフトを導入するのは、まさに火に油を注ぐようなものです。

逆に言うと、痛みが強くて恐怖回避思考がある患者さんや、基本的な体幹機能が著しく落ちている患者さんに、いきなりデッドリフトを導入するのは症状を悪化させるリスクがあるので絶対に避けるべきです!

そういうケースでは、まず低負荷のモーターコントロールエクササイズで痛みの管理と基本的な運動制御能力の改善を図って、その後にデッドリフトのような高負荷トレーニングへ移行する、という段階的なアプローチが賢明だと思いますね。

臨床で使う上での注意点と今後の課題

今回の論文レビューから、デッドリフトは慢性的な機械的腰痛に対して有効な治療オプションの一つだということが示されました。でも、実際に臨床で使うにあたっては、いくつか大事な注意点があります。

【臨床での注意点】

-

適切な患者さんを選ぶこと:さっきも言った通り、痛みが強い人や機能障害が重い人への導入は慎重にやるべきです。

-

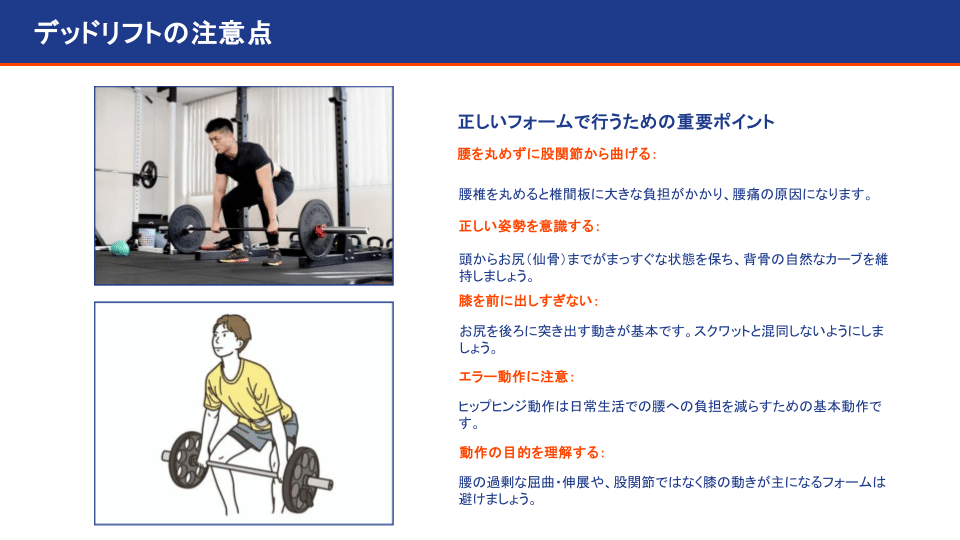

フォーム指導の徹底:デッドリフトは不適切なフォームでやると怪我のリスクを高めます。この「フォーム指導」って、単に「背中を丸めないで」と声をかけるだけじゃありません。僕がいつも言っているモーターコントロールの視点が不可欠です。つまり、「腰椎を安定させた状態で、股関節から動く(ヒップヒンジ)」という正しい運動パターンを、患者さんの脳と身体に再学習させることなんです 。多くの腰痛患者さんは、この逆の「腰から動く」というパターンが無意識に自動化されちゃってますからね。この根本的な動きのエラーを修正せずに重さだけ加えていくのは、本当に危険です。

-

少しずつ負荷を上げること:負荷設定は患者さん一人ひとりに合わせて、軽い負荷から徐々に増やしていく「漸進性の原則」が重要です。

【今後の課題】 レビューされた研究はまだ3件と少ないですし、今後の研究で、デッドリフトと徒手療法や他の運動療法とを直接比較したり、椎間板性や椎間関節性といった、もっと細かい腰痛のタイプ別に効果を検証したりする必要がありますね。

まとめ

デッドリフトを含む運動プログラムは、慢性的な機械的腰痛の患者さんの痛みと機能を改善するための、エビデンスレベル「B」を持つ有効な介入です。

特に、もともとの痛みが比較的軽くて、腰背部の筋持久力や基本的なモーターコントロールが保たれている患者さんにおいて、その効果が期待できます。

ただし、「万能薬」ではないことを理解しておく必要があります。低負荷の運動制御エクササイズと比べて痛みの改善効果が優れているわけではないですし、患者さん個別の機能改善では劣る可能性も示唆されています。

だからこそ、デッドリフトを治療の選択肢の一つとして適切に位置づけて、患者さんの病態、身体機能(特にモーターコントロール!)、心理的な要因、そしてゴールを多角的に評価した上で、数ある武器の中から最適なものを選ぶ。これこそが、僕たちセラピストに求められる専門性と言えるんじゃないでしょうか!

さらに詳しい運動療法の考え方や、具体的なエクササイズのバリエーション、臨床での悩みについて相談したい方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。あなたの臨床力をもう一段階引き上げるためのヒントが、きっと見つかります。

無料22大特典↓